ブログ

2023.05.24

ドラマで一躍脚光を浴びた福井の伝統工芸 -越前打刃物-

948 view

スタッフ名:杉森

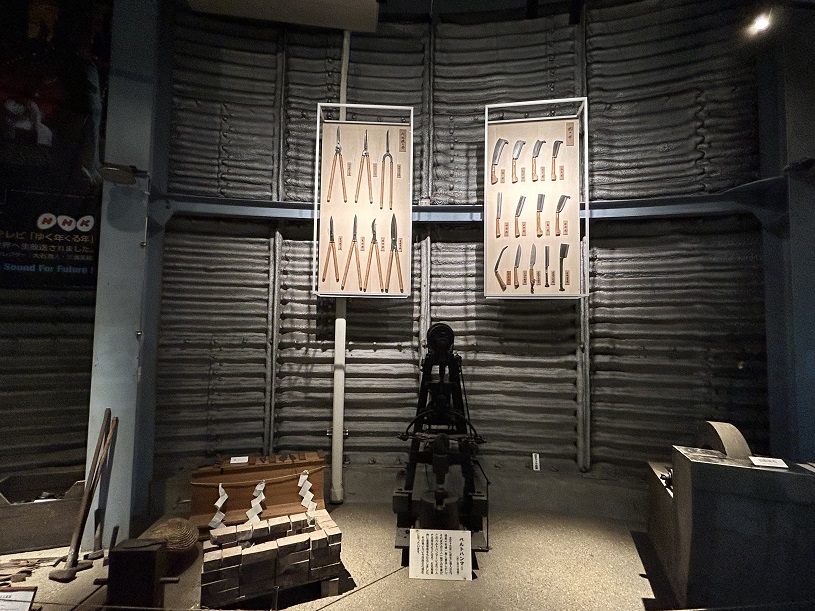

-越前の匠- 越前打刃物の歴史

こんにちは!

最近、通勤路の周りが六条大麦で黄金の草原になっています。それを見るといつも頭に浮かぶのが「風の谷のナウシカ」の名セリフです。それは、「その者青き衣をまといて金色の野に降り立つべし。失われた大地との絆を結びついに人々を清浄の地にみちびかん」です。

それは、ナウシカが身を挺して玉蟲の暴走を止めに入り絶命します。しかし、ナウシカの心に触れた玉蟲たちによって蘇生され、その状況が「金色の野」になっているのです。そんなオタク的な想像を頭に浮かべながら仕事に向かう今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

スタッフの杉森です。

今回は、福井の伝統工芸「越前打刃物」をご紹介したいと思います。

「越前打刃物」?と思う人もいると思いますが、あの木村拓哉さんがドラマで出会って気に入り、撮影が終わった後もそのままプライベートで愛用しているそうです。そんな「越前打刃物」の歴史を紐解いていきたいと思います。

最近、通勤路の周りが六条大麦で黄金の草原になっています。それを見るといつも頭に浮かぶのが「風の谷のナウシカ」の名セリフです。それは、「その者青き衣をまといて金色の野に降り立つべし。失われた大地との絆を結びついに人々を清浄の地にみちびかん」です。

それは、ナウシカが身を挺して玉蟲の暴走を止めに入り絶命します。しかし、ナウシカの心に触れた玉蟲たちによって蘇生され、その状況が「金色の野」になっているのです。そんなオタク的な想像を頭に浮かべながら仕事に向かう今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

スタッフの杉森です。

今回は、福井の伝統工芸「越前打刃物」をご紹介したいと思います。

「越前打刃物」?と思う人もいると思いますが、あの木村拓哉さんがドラマで出会って気に入り、撮影が終わった後もそのままプライベートで愛用しているそうです。そんな「越前打刃物」の歴史を紐解いていきたいと思います。

-刀匠千代鶴国安、越前へ-

「越前打刃物」は、鎌倉から室町へと変わる動乱の南北朝時代、一人の刀匠が越前の地に入ったことから始まります。1337年、京都で刀匠として名を馳せた“千代鶴国安”が、刃物製作に適した土地を求めていた。峠を超えたところ、刃物の製作には欠かせない清らかな水と豊富な鉄の産地であった越前国に入り、この地を気に入って府中に工房を構えます。国安は刀剣製作の傍らで「鎌」の製作に当たっていました。ふと池に映った三日月が鎌の形に重なり、これが「越前鎌」の始まりとされている。

通常、刀匠が鎌を製作することは珍しく、国安にそういった言い伝えが残されていることは、府中のまちの中に彼がよく溶け込んでいた証拠なのかもしれないません。

刃物を作るために必要な素材、「水」「鉄」「燃料」これらが三つ揃った越前は、国安という刀匠が訪れたことにより全国的にも秀でた産地となりました。

-「越前打刃物」独特の技法-

二枚広げ 庖丁を二枚重ねて打つことで、厚く頑丈さを必要とする峯部分と、切れ味を良くするため薄く叩き伸ばす必要のある刃元部分とを際立たせる製法です。

廻し銅着け 千代鶴国安が考案したと伝えられている鋼着けの方法です。鋼を地金と鍛接した後、片隅から全体を菱型になるようにつぶすことにより、鋼を薄く伸ばすことができます。

-平和を願う“千代鶴国安”-

千代鶴国安は、その名の通り、誰よりも国の安寧、平和を願う刀匠でした。「千代鶴神社」境内にある「千代鶴池」には、国安が刀を一振り製作する度に砥石を削って狛犬を作り、願いを込めてこの池に沈めていたという言い伝えがある。国安は刀匠でありながら、

「刀は人を殺すためのものにあらず、武士の象徴となるべきもの」という信念の下で製作にあたっていたそうです。

「刀は人を殺すためのものにあらず、武士の象徴となるべきもの」という信念の下で製作にあたっていたそうです。

実際に神社の池からは石彫りの狛犬が多数見つかっており、その表情に険しさはなく、どこか愛嬌のある顔をしたものばかりだそうです。

-“千代鶴国安”を現代に引き継ぐ-

戦国時代が過ぎ、武士の時代が終わり、国安の刀剣は「運命を切り開く縁起物」「土地を守るためのお守り」として姿を変え、また、国安が始めた越前鎌は、江戸後期に漆掻き職人によって全国へと広まり、越前打刃物の名を世に轟かせていった。

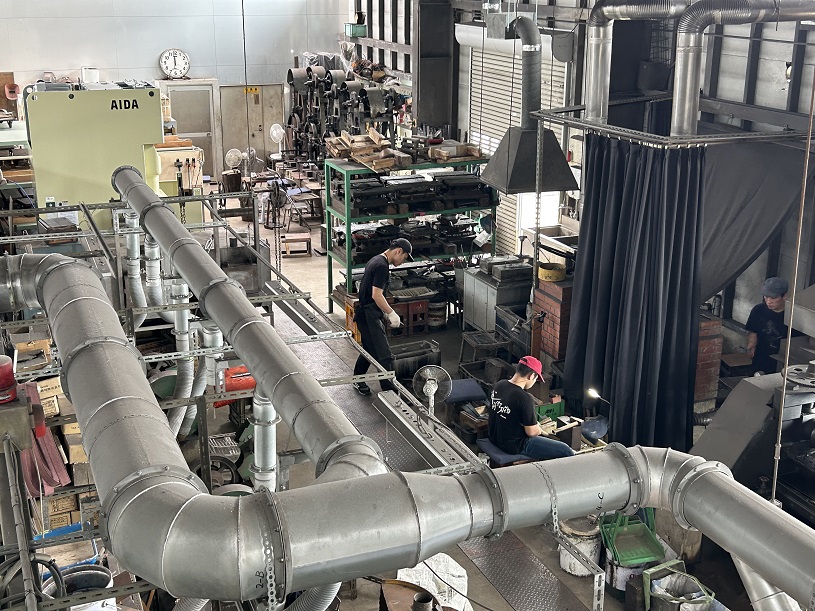

そして現在、越前の包丁は世界的にも評価され、打刃物職人たちはフランスなど遠く海を越えて各国を飛び回り活躍しているそうです。写真↓はタケフナイフビレッジ内の工房です

そして現在、越前の包丁は世界的にも評価され、打刃物職人たちはフランスなど遠く海を越えて各国を飛び回り活躍しているそうです。写真↓はタケフナイフビレッジ内の工房です

今回のご紹介は以上となります。

薄く、美しく、切れ味が長く続き、刃こぼれしにくい。また「世界のベストレストラン」で10位以内に入るシェフのほとんどが、越前打刃物を使っているということからも、その切れ味や使い勝手はとても素晴らしいものと言えるでしょう。それが越前市にあると思うとワクワクします。福井にお越しの際には是非寄ってみてください。体験(要予約)もできるそうなので。勿論、休暇村越前三国もお待ちしております。

Takefu Knife Village 福井県越前市余川町22-91 休暇村越前三国より車で約50分(高速道路使用)

体験教室は事前予約が必要 TEL:0778-27-7120

薄く、美しく、切れ味が長く続き、刃こぼれしにくい。また「世界のベストレストラン」で10位以内に入るシェフのほとんどが、越前打刃物を使っているということからも、その切れ味や使い勝手はとても素晴らしいものと言えるでしょう。それが越前市にあると思うとワクワクします。福井にお越しの際には是非寄ってみてください。体験(要予約)もできるそうなので。勿論、休暇村越前三国もお待ちしております。

Takefu Knife Village 福井県越前市余川町22-91 休暇村越前三国より車で約50分(高速道路使用)

体験教室は事前予約が必要 TEL:0778-27-7120

Staff blog

スタッフのおすすめ情報をお届け♪

Follow フォロー

Ranking 直近30日の人気記事

372

ブログ

2025.03.16

越前松島水族館の魅力に迫る!②

3,480

ブログ

2024.05.27

越前織和室 コラボ企業の松川レピヤンについてご紹介します

4,589

ブログ

2023.01.16

北陸鉄道・浅野川線に親子で初乗車。