トラベルマガジン

グルメ

2022.07.19

朝ごはんレポートvol.4~おいしい新潟グルメ・休暇村妙高~

6,190 view

スタッフ名:小田桐

朝ごはんレポートとは?

今年の3月より不定期でお届けしているこちらのコーナーは、全国の休暇村のうち1か所ピックアップし、「朝ごはんのコンセプト」「食材へのこだわり」「こだわりのメニュー」「おすすめの食べ方」を軸に朝ごはんの魅力と推しポイントを余すことなくお届けしていくコーナーです。

第4回目の今回は、休暇村妙高の朝ごはんに密着しました。

第4回目の今回は、休暇村妙高の朝ごはんに密着しました。

コンセプトは「発酵食品と新潟の郷土料理で元気な朝を応援!」

「雪国ならではの発酵食品と新潟の郷土料理で元気な朝を応援!」をコンセプトに掲げる休暇村妙高では、和と洋のお料理をビュッフェ形式でご用意しています。日本人と切っても切れない縁で結ばれた発酵食品は、今や日本のみならず海外の医療現場でも注目を集めており、入院患者さん向けのお食事にミソスープを取り入れる病院もあるほど。季節の変わり目や夏本番を迎えるこれからの時期は、なんとなく体調が優れなかったり、不調を感じやすくなることもありますが、朝ごはんに含まれる発酵食品の力を借りて身体の内側から整えて、パワフルに過ごせたら、これほど嬉しいことはありません。新潟らしい郷土料理も並ぶので普段は朝ごはんを食べる習慣がない方、手軽に済ませてしまう方、そんな方にこそ、じっくりと休暇村の朝ごはんを体験していただきたいです。

新潟の厳選食材

休暇村妙高は標高800mの山の上に位置しているホテルのため、食材を山の上に運んでくるのもなかなか大変なことだったりします。それでも、新潟近郊の厳選食材を基調としたお料理を召し上がっていただきたいという、料理長のこだわりのもと出来る限り地元の食材を多く取り入れています。フードロスが社会問題にもなるほど今の世の中はあらゆる食べ物が溢れ、ジャンクフードや食品添加物の入った食べ物も当たり前のように目にするようになりました。それらを食べること自体は悪いことではないですが、一生付き合っていく自分の身体のためにも、出来る時だけでも、身体に喜ばれる食材を積極的に摂取していきたいなと個人的には思っています。

ここでは休暇村妙高がどのような素材や食材をご提供しているのかご紹介していきます。

ここでは休暇村妙高がどのような素材や食材をご提供しているのかご紹介していきます。

POINT1 決め手は雪解け水。手づくりもめん豆腐(妙高産)

1948年創業「水原屋」さんによる手づくりもめん豆腐は、長年地元の方々を中心に親しまれてきました。ミネラルを豊富に含んだ雪解け水を使用していることもおいしさの秘訣のひとつなんだとか...!

POINT2 朝ごはんに欠かせないフレッシュな卵(新潟県産)

新潟県産の赤玉は、ごはんのお供を越えてもはや主役級のおいしさ。妙高にはブランド卵がないから...と諦めるのではなく、とことん新潟県産にこだわりました。使用するお醤油も卵かけごはんが進むお味です。

POINT3 日本海の荒波にもまれて育ったわかめ(佐渡産)

暖流と寒流が入り混じった漁場を持つ佐渡島。わかめにとっては最高の環境なので身は肉厚になり、食べた時の歯ざわりもよく、風味のいい見事なわかめが育ちます。お味噌汁やサラダとして大活躍です。

POINT4 妙高産コシヒカリ「妙高山麓いきいき米」

妙高山のミネラルを多く含んだ雪解け水と農家さんの情熱をたっぷり受けて育ったお米は、常に炊きたてが食べられるように15分~30分間隔で炊き上げています。生産量が少なく他県ではお目にかかれない品種です。

POINT5 太田醸造の毘沙門味噌(妙高産)

使用するお米や大豆は全て新潟県産でお水は妙高高原の湧き水を使用するというこだわりっぷり。お味噌汁の中に米麹がパッと浮かんでいるのも特徴です。和菓子のあんこ同様に、粒味噌とこし味噌の2種類あるんだそう。

POINT6 企業秘密!?自家製かんずり塩(妙高産)

かんずりとは唐辛子や米麹を材料にした妙高市に伝わる発酵調味料。それをもとに「かんずり塩」を考案したのが休暇村妙高の今出料理長です。なんと、かんずり製造元からレシピを求められるほどの出来栄え...!

POINT7 発酵食品の代表格・漬け物(石川県から遠征組)

新潟県と同様に発酵食品が豊富な地と言えば石川県。おいしい漬け物が充実しているので、ここはあえて地元産にこだわらず、潔く加賀(金沢)からお取り寄せしています。漬け物まで抜かりないです。

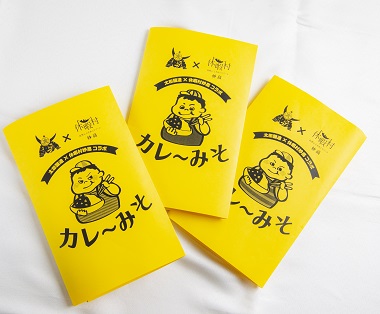

POINT8 オリジナル調味料のカレー味噌(妙高産)

地元の味噌屋さん「太田醸造」と休暇村妙高が共同開発したカレー味噌は、カレー粉に毘沙門味噌としょうのみを配合したごはんのお供。ごはんやパンだけでなく揚げ物に添えてもいいアクセントになります。

\こだわりの朝ごはんを一挙に大公開/

厳選食材にひと手間かけたお料理が並ぶビュッフェライン。普段は朝ごはんを食べないという方も、この日は少し早起きをしてレストランへ行ってみましょう。ビュッフェラインを覗けばついつい手に取りたくなるお料理が並んでいて、さっきまでなかった食欲が自分の内からじわじわと込み上げてくる感覚がわかるはず。そんな朝ごはんのラインナップをご紹介していきます。

メニュー1 心までほくほく!お母さんのおにぎり

おにぎりの具材は「かんずり塩」「カレー味噌」「しょうのみ」の3種類。お母さんが手ごろなサイズ感で握ってくれるので3個食べても大丈夫。ごはんも具材も全て地元産で取り揃えている最高級おにぎりです。塩・味噌・醤油と朝から発酵食品を身体に取り入れれば、パワーみなぎること間違いなし。

(ちなみにしょうのみとは、醤油を絞る前のもろみに米麹を混ぜた発酵食品です。)

(ちなみにしょうのみとは、醤油を絞る前のもろみに米麹を混ぜた発酵食品です。)

メニュー2 シンプルだけど贅沢などんぶり「卵かけごはん」

白米をおかずに白米が食べられるほどおいしい炊きたてのごはん。素材本来の風味を感じるには卵かけごはんとして召し上がっていただくのが一番です。実は、お醬油にもこだわっています。ここでは「最後の一滴(魚醬)」を置いています。炊きたてのごはんに卵を割り入れたら「最後の一滴(魚醤)」をひと回し。糸魚川産の鮭を使用した魚醤は、新潟海洋高校の生徒さんたちによって開発されました。糸魚川にやってくる鮭には生臭みがないのが特徴で魚醤作りにぴったりの素材。ほのかな鮭の香りとコクが卵かけごはんにも相性抜群です。

メニュー3 お肉と白米で「ローストビーフ丼」や「生ハム丼」も

日替わりで置かれている「新潟県産ローストビーフ」と「生ハム」は、サラダと一緒に召し上がっていただくだけではなく、オン・ザ・ライスでローストビーフ丼や生ハム丼に進化させることもできます。ローストビーフは、出来るだけやわらかく召し上がっていただくために、低温でじっくりじっくり調理しているとのこと。「歯がいらない~」と柔らかいものを食べると人間はよく言いますが、ローストビーフなので歯は要ります。でも柔らかいので、ほんの少し噛むだけで十分です。

早速ですが、即興丼ぶりのレシピをご紹介します。

ローストビーフ丼は「ローストビーフ+生卵+最後の一滴」、生ハム丼は「生ハム+生卵+かんずり塩」で完成。ごはんやお肉の量をお好みでアレンジしてお召し上がりください。私は断然、ごはん少なめのお肉多めです!なぜなら、お母さんのおにぎりも3個食べないといけないですからね。

お陰で朝から一週間分くらい白米チャージできました。

早速ですが、即興丼ぶりのレシピをご紹介します。

ローストビーフ丼は「ローストビーフ+生卵+最後の一滴」、生ハム丼は「生ハム+生卵+かんずり塩」で完成。ごはんやお肉の量をお好みでアレンジしてお召し上がりください。私は断然、ごはん少なめのお肉多めです!なぜなら、お母さんのおにぎりも3個食べないといけないですからね。

お陰で朝から一週間分くらい白米チャージできました。

メニュー4 鮭と粗塩と寒風で作られた塩引き鮭(村上産)

塩をすり込み日本海の寒風にさらして仕上げる塩引き鮭は、村上市の伝統食。

豪雪地帯ならではの保存食で、例えるなら鮭の干物のようなイメージでしょうか。

平安時代には越後村上の鮭として京都の貴族へ献上されていたんだとか...!

材料はシンプルに塩と秋鮭のみ。え?!ただの塩味の鮭か...と思ったそこのあなた!自分もそう思っていましたが、とんだ勘違いでした。

鮭に手作業で塩をすり込んで、寒風さらしにした鮭は、じっくりじっくり発酵させていくので、余分な水分が抜けて熟成したうま味だけが残った状態になります。それを食べる直前にさっと炙ります。すると、鮭の塩焼きほど塩辛くはない、程よい塩気と香ばしさのある鮭が誕生します。塩味の鮭とは全く別物。簡単に作れそうにも思えますが、熟成期間が短いとうま味が半減、長いと塩辛い鮭になるため、シンプルですが塩引き鮭は奥深いです。

豪雪地帯ならではの保存食で、例えるなら鮭の干物のようなイメージでしょうか。

平安時代には越後村上の鮭として京都の貴族へ献上されていたんだとか...!

材料はシンプルに塩と秋鮭のみ。え?!ただの塩味の鮭か...と思ったそこのあなた!自分もそう思っていましたが、とんだ勘違いでした。

鮭に手作業で塩をすり込んで、寒風さらしにした鮭は、じっくりじっくり発酵させていくので、余分な水分が抜けて熟成したうま味だけが残った状態になります。それを食べる直前にさっと炙ります。すると、鮭の塩焼きほど塩辛くはない、程よい塩気と香ばしさのある鮭が誕生します。塩味の鮭とは全く別物。簡単に作れそうにも思えますが、熟成期間が短いとうま味が半減、長いと塩辛い鮭になるため、シンプルですが塩引き鮭は奥深いです。

メニュー5 ふっかふか巨大な栃尾の油揚げ(長岡市栃尾)

大きさと味ともに日本一と言われている栃尾の油揚げ。縦20cm・横6cm・暑さ3cmと巨大な油揚げは、低温と高温で1回ずつ揚げているため、食べた時にパリッとした歯触り・食感で、噛むとふっかふかの弾力があります。

最初は何もかけずにそのままお召し上がりいただき、二口目には最後の一滴をかけて、三口目には納豆を添えて、三段階で味変しながら召し上がっていただくのもおすすめです。シンプルにかんずり塩をパラっとまぶすのもツウな召し上がり方。ただし、朝から日本酒が飲みたくなるので自分の心と要相談してからにしてください。

最初は何もかけずにそのままお召し上がりいただき、二口目には最後の一滴をかけて、三口目には納豆を添えて、三段階で味変しながら召し上がっていただくのもおすすめです。シンプルにかんずり塩をパラっとまぶすのもツウな召し上がり方。ただし、朝から日本酒が飲みたくなるので自分の心と要相談してからにしてください。

メニュー6 新潟県の郷土料理のっぺ

正月料理の定番であるのっぺは、小さく切った里芋・人参・椎茸・牛蒡・銀杏・鶏肉が入った醤油ベースのとろみのある煮物です。お正月に限らずお祭りや節目の行事でも食べられている新潟県民の食卓ではスタメン料理で、お祝いの席では鮭やいくらを入れてアレンジして食べるのが地元の習わしなんだそう。夏は冷やしのっぺ、冬は温のっぺなど、地元では様々なスタイルで食べられています。

メニュー7 目覚めの一杯はヤスダヨーグルトと雪下人参ジュース

全国的にも有名なヤスダヨーグルト。実は、新潟県安田市(現阿賀野市)が発祥です。生乳と呼ばれる搾りたての牛乳を使って作られたヤスダヨーグルトは、甘さ控えめで自然な酸味がちゃんとあり、添加物不使用というのがわかる安心安全なおいしさ。乳牛たちがストレスフリーで大切に育てられてきたんだなぁとひと口飲めば想像できます。もう一つが、雪下人参ジュース。豪雪地帯の津南町ならではの栽培方法で、秋に収穫予定の人参をあえて冬の間も雪の中で眠らせて、春先に掘り起こします。すると、人参特有のクセがなくなり甘みが増した人参になるそうです。原材料は雪下人参とレモン果汁と梅エキスのみ。そのままストレートで飲んでも、妙高のおいしいお水でお好みの濃さに割って飲んでもおすすめです。

メニュー8 サラダや副菜も充実

みなさんご存知の通り、妙高は豪雪地帯なので冬は地元野菜を並べることができないのですが、これから夏のシーズンは地元のトマトやきゅうりを仕入れてフレッシュなサラダとして並べています。では冬は妙高らしさが感じられないのかな?と思いきや、そこは心配無用です。そう、あれがあるじゃないですか!そうです、KA・N・ZU・RI!かんずり~♪

サラダをお召し上がりいただく際にドレッシング代わりにかんずりをパラっとまぶしてひと口頬張れば、あっという間に妙高風サラダの出来上がりです。

また、朝はごはんよりパン派という方には、自家製クロワッサンがおすすめです。ここにもかんずりを...と行きたくなるかもしれないですが、クロワッサンはそのままお召し上がりください。なんでもかんでもかんずりをかければいいという訳ではありません。

サラダをお召し上がりいただく際にドレッシング代わりにかんずりをパラっとまぶしてひと口頬張れば、あっという間に妙高風サラダの出来上がりです。

また、朝はごはんよりパン派という方には、自家製クロワッサンがおすすめです。ここにもかんずりを...と行きたくなるかもしれないですが、クロワッサンはそのままお召し上がりください。なんでもかんでもかんずりをかければいいという訳ではありません。

食事をさらにおいしくする景色

私はこれを勝手にごちそう景色と呼んでいます。

色とりどりのビュッフェラインもある意味絶景ですが、窓の外の景色に自然と目が向きます。レストランはどこの席に座っても外の景色が楽しめるような設計になっています。

色とりどりのビュッフェラインもある意味絶景ですが、窓の外の景色に自然と目が向きます。レストランはどこの席に座っても外の景色が楽しめるような設計になっています。

休暇村妙高 今出料理長

「シンプルに素材本来の味を生かした調理法を心掛けています。それは手を抜くという意味ではなく最低限のうま味を加えて、地元感や郷土食を大事にするということです。」と、話すのは休暇村妙高の今出料理長。「頑固にならず柔軟に対応し、美味しいもの、目で見て愉しい料理を作る。」ということを心掛けて日々料理に精進しているのだそう。

新潟県は山も海もあり、発酵食品も充実していて「おいしいものが多そうだなぁ」とか「発酵食品だからなんとなく身体に良さそうだなぁ」と思っていましたが、料理長の想いやこだわりが目に見えた上でいただくと、「なんとなく」だったものが「たしかな」おいしさとしてダイレクトに感じられました。

おいしいものを作ろうとすると、あれこれと手を加えたくなるところですが「これ以上手をかけるとかえって食材の魅力が落ちてしまう。」「これはここをプラスするとより食材がおいしく輝く。」そういった計算をされたお料理が並んでいるのだと知ることができました。

こうして休暇村妙高の朝ごはんは、料理長を筆頭に4名の料理スタッフによって手掛けられています。

新潟県は山も海もあり、発酵食品も充実していて「おいしいものが多そうだなぁ」とか「発酵食品だからなんとなく身体に良さそうだなぁ」と思っていましたが、料理長の想いやこだわりが目に見えた上でいただくと、「なんとなく」だったものが「たしかな」おいしさとしてダイレクトに感じられました。

おいしいものを作ろうとすると、あれこれと手を加えたくなるところですが「これ以上手をかけるとかえって食材の魅力が落ちてしまう。」「これはここをプラスするとより食材がおいしく輝く。」そういった計算をされたお料理が並んでいるのだと知ることができました。

こうして休暇村妙高の朝ごはんは、料理長を筆頭に4名の料理スタッフによって手掛けられています。

真夏も涼しく快適!マイナスイオン漂うホテル

休暇村妙高は標高800mに位置するため、都心部と比較すると10度ほど涼しく、夏でも朝晩は羽織が必要な温度感です。

一日中クーラーが手放せない生活にうんざりしてきたなぁ、快適な眠りが恋しいなぁなんて時にはもってこいの楽園。

さて、今回の朝ごはんレポートはいかがでしたでしょうか。妙高らしさ満点の朝ごはんを、ぜひ景色とセットでお楽しみいただけたら嬉しいです。

妙高で素敵な一日の始まりを迎えられますように。

一日中クーラーが手放せない生活にうんざりしてきたなぁ、快適な眠りが恋しいなぁなんて時にはもってこいの楽園。

さて、今回の朝ごはんレポートはいかがでしたでしょうか。妙高らしさ満点の朝ごはんを、ぜひ景色とセットでお楽しみいただけたら嬉しいです。

妙高で素敵な一日の始まりを迎えられますように。

Follow フォロー

Ranking 直近30日の人気記事

1,492

ブログ

2022.01.20

朝ドラ「カムカムエヴリバディ」関西ロケ地 聖地巡礼

1,302

観光

2024.08.23

大阪万博1970を学びに人気のEXPO’70パビリオンへ

1,292

観光

2022.08.09

ペットと泊まれる宿~休暇村コテージ5選~